「餅つきの由来や歴史が知りたい」という方もいるでしょう。日本では冬の風物詩として親しまれている餅つきですが、その背景やルーツを深く知る機会はあまり多くありません。

実は餅つきの起源は古代中国にまで遡り、幸運や豊穣を祈るための儀式として始まったとされています。今回は、餅つきの由来や歴史、伝統行事としての意味から現代のイベントとしての姿までを幅広く解説します。

餅つきイベントの準備や運営をサポートする「出張餅つきサービス」についてもご紹介しているので、開催を検討している方はぜひ参考にしてください。

意外と知らない?餅つきの由来と歴史

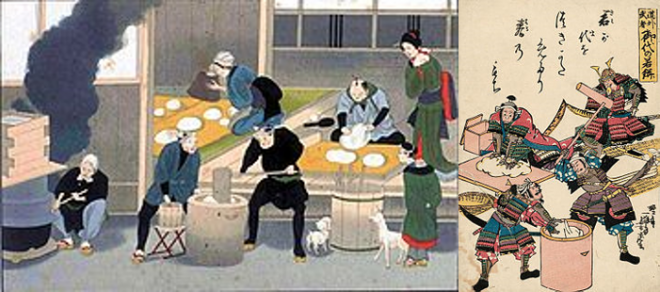

餅つきは、古代中国の風習がルーツです。稲の収穫後に行われていた儀式の一環として、神様に感謝し、来年の豊作と幸運を祈るために餅がつかれていました。

この風習は弥生時代に日本に伝わり、新嘗祭(にいなめさい)といった神事で餅つきが行われるようになります。平安時代になると、貴族や武士の間でも広まり、次第に餅つきの作法やスタイルが整えられていきました。

餅つきの基本的な方法は、杵(きね)と臼(うす)を使ってもち米をつくというものです。杵は丸みを帯びた木製や石製の棒で、臼も木製・石製のものが主流です。餅をつくときは、1人が臼の中のもち米を整え、もう1人が杵を振り下ろしてついていきます。

こうした餅つきのスタイルは、日本の農耕文化や収穫に対する感謝の精神と深く結びついています。今もなお、冬の季節になると人々が集まり餅をつく光景は、日本文化の大切な一面として残り続けています。

なぜ正月に餅をつくの?

正月に餅をつくのは、縁起の良い行いとされているからです。餅つきに使われる「杵」と「臼」は、それぞれ男性と女性を象徴しており、生命の誕生や家族の繁栄、子孫繁栄を願う意味が込められています。

古くは家を新築する際、大工がその家のために杵と臼を作って納めるという習慣がありました。また、自宅で結婚式を行っていた時代には、式中に餅つきを取り入れて家庭の繁栄を祈願していたのです。

このような背景から、餅つきは「めでたい行事」として日本各地で親しまれ、正月や祝い事の定番行事として根付いていきました。

多様なシーンで活用されている現代の餅つきイベント

餅つきイベントは、昔ながらの伝統を残しながらも、現代ではさまざまなシーンで活用されています。ここでは、その代表例を5つご紹介します。

1.会社の納会や忘年会

企業の年末納会や忘年会では、社員同士の親睦を深める手段として餅つきが取り入れられることがあります。実際に餅をつくことで、非日常的な体験やチームワークを楽しむ場となり、その場でつきたての餅を味わうことで一体感も生まれます。

2.学校や保育園の文化行事

保育園や小学校などの教育現場では、日本の伝統文化を学ぶ食育の一環として餅つきが活用されています。子どもたちが実際に杵を持って体験したり、餅ができる工程を見学したりすることで、食や文化への興味を育てる貴重な時間となっています。

3.地域の交流イベント

町内会や自治体が主催する新年イベントやお祭りでも、餅つきは定番の催しとして親しまれています。子どもから高齢者まで参加しやすく、世代を越えた交流が生まれるきっかけにもなります。参加者同士のつながりを深める地域活性化の手段としても有効です。

4.商業施設での集客イベント

大型ショッピングモールや百貨店などでは、正月シーズンや年末の販促イベントとして餅つき大会を開催することがあります。プロによるパフォーマンスや来場者が体験できるコーナーを用意することで、家族連れや買い物客に季節感のある楽しみを提供し、集客効果が期待できます。

5.観光地や旅館の体験プログラム

観光地や温泉旅館では、訪日観光客や家族連れ向けに「餅つき体験」を提供することがあります。日本文化に触れられるコンテンツとして人気があり、写真映えすることからSNSを通じたPR効果も高く、多くの施設で導入されています。

準備が大変なときは「出張餅つきサービス」におまかせ!

餅つきイベントを企画しようと思っても、杵や臼の準備、もち米の仕込み、衛生管理、片付けなど、開催には多くの手間がかかります。そのようなときには、出張餅つきサービス「開運出張餅つき隊」がおすすめです。

開運出張餅つき隊は、餅つきに必要な道具一式に加え、味付け用のトッピング類もすべて出張でお届けします。前日の仕込みから当日の準備、運営、後片付けまで、スタッフがすべて対応するので、幹事の手間が省けるのは大きなメリットです。また、餅つきが初めてという方でも、スタッフがレクチャーしますので、安心安全に体験していただけます。

餅つきイベントを検討中でしたら、この機会に「開運出張餅つき隊」にご相談ください。より手軽に伝統文化の体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。